○宮津与謝消防組合多数傷病者救急事故活動規程

令和4年3月30日

消本訓令甲第3号

宮津与謝消防組合大規模救急業務規程(平成3年消本訓令甲第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津与謝消防組合警防活動規程(令和2年消本訓令甲第2号。以下「警防活動規程」という。)第40条に規定する多数の傷病者が発生した災害(以下「多数傷病者救急事故」という。)の救急活動について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 現場最高指揮者 宮津与謝消防組合警防活動規程(令和2年消本訓令甲第2号)(以下「警防活動規程」という。)第20条に規定する現場最高指揮者をいう。

(2) トリアージ指揮者 現場最高指揮者が指名した警防活動規程第6条第3項に規定する救急小隊長(以下「隊長」という。)をいう。

(3) 応急救護所指揮者 現場最高指揮者が指名した隊長をいう。

(4) DMAT 医師、看護師、業務調整員で構成され、大規模災害や多数傷病者が発生した事故現場へ迅速に駆け付け、急性期から活動できる、機動性を持った専門的な訓練を受けた医療チームをいう。

(5) 関係機関 京都府、市町村、警察、海上保安署及び医療機関をいう。

(6) 近隣消防本部 舞鶴市消防本部、福知山市消防本部、綾部市消防本部及び京丹後市消防本部をいう。

(7) 他の消防機関 DMAT、関係機関及び近隣消防本部をいう。

(多数傷病者救急事故の対象災害等)

第3条 多数傷病者救急事故は、次に掲げる対象災害において、傷病者数が5人以上発生又は5人以上発生すると予想され、かつ、救急隊が3隊以上出場するものをいう。

(1) 大規模な建物、工作物の倒壊事故による災害

(2) 危険物の流出、漏えい等の事故による災害

(3) 船舶事故、自動車等の大規模交通事故による災害

(4) テロ行為による災害

(5) その他人為的原因、又は自然現象に起因して、集団的に傷病者が発生する事故による災害

(出場計画)

第4条 多数傷病者救急事故が発生したときの出場体制は、警防活動規程第9条の規定によるものとする。

(他機関への応援要請)

第5条 現場最高指揮者は、警防活動規程第18条の規定により他の消防機関へ応援要請をしたときは、支援を受ける他の消防機関に事故概要、負傷者数及び活動方針等について情報提供するものとする。

(現場指揮本部の設置等)

第6条 警防活動規程第21条第2項の現場指揮本部が行う必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 現場指揮本部の長は、現場最高指揮者又は現場最高指揮者が指名した者とする。

(2) 現場指揮本部の設置場所は、次に掲げる場所を選定するものとする。

ア 現場全体が把握でき、消防部隊の集結に容易な場所

イ 応急救護所との連絡が容易な場所

ウ 二次災害のおそれがない場所

エ 通信障害が少ない場所

オ 関係機関との連絡調整が容易な場所

(3) 現場指揮本部は、次に掲げる事項を行うものとする。

ア 対象災害現場(以下「現場」という。)、応急救護所及び出場小隊の総括指揮

イ 現場の状況に応じた他の関係機関への応援要請

ウ 対象災害状況の早期把握と現場活動方針の決定

エ 医療機関の収容状況、傷病者状況等の情報収集

オ 報道関係者の対応

(多数傷病者救急事故の活動の原則)

第7条 多数傷病者救急事故の活動は、他の消防機関との連携を密にし、状況に応じた臨機応変かつ安全な方法で迅速に行動して救命効果を上げるものとする。

(現場活動)

第8条 現場活動は、他の消防機関との連絡を密接にするとともに、傷病者に対し、効率的な救護、適切なトリアージ、重症者を最優先とした応急処置、傷病程度に応じた医療機関への迅速かつ安全な搬送を行うものとする。

2 現場最高指揮者は、速やかに指揮宣言を行い現場で指揮するものとする。

3 後着上席者に指揮権を交代するときは、必要な情報を報告し、可能な限り記録した情報を申し送り、必要により現場最高指揮者を補佐するものとする。

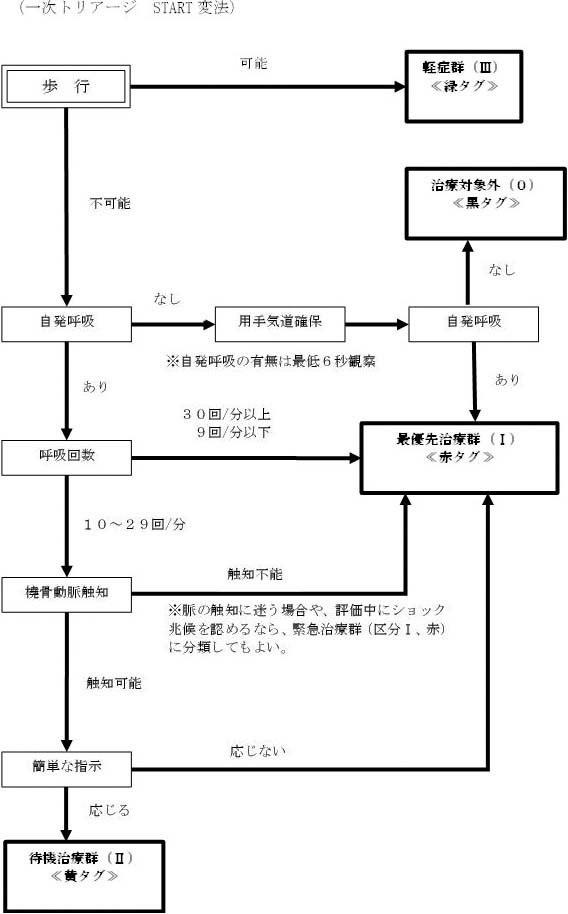

4 トリアージ指揮者は、傷病者集積場所でトリアージを指揮し、応急救護所指揮者、医師又は看護師と協力して医療機関への搬送順位を決定するものとする。

5 現場最高指揮者は、京都府健康医療よろずネットの救急応需情報について応急救護所指揮者と情報共有するものとする。

6 現場最高指揮者及び応急救護所指揮者は、原則として対象災害が終息するまでは現場活動を継続するものとする。

7 応急救護所指揮者は、傷病者情報や搬送先医療機関情報を傷病者一覧表に取りまとめ、適時、現場指揮本部へ報告するものとする。

(先着隊による措置)

第9条 先着隊長は、現場の状況を速やかに把握し、次に掲げる事項を指揮隊に報告するものとする。

(1) 対象災害発生場所、事故種別、発生原因

(2) 傷病者及び要救助者の数

(3) 二次災害発生の危険性の判断

(4) 必要とする応援隊、必要資器材の要請

(5) 他機関への応援要請の有無

2 先着隊は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 傷病者の救護及びトリアージ

(2) 現場における警戒区域の設定及び後着救急小隊の進入、退出路の確保

(3) 状況に応じた応急救護所の設定

(応急救護所の設置等)

第10条 現場最高指揮者は、応急救護所の設置の有無について判断するものとする。

2 現場最高指揮者は、次に掲げる場所に応急救護所を設置するものとする。

(1) 現場指揮本部と連絡が容易な場所

(2) 二次災害のおそれのない場所

(3) 出場隊の進入、退出路が別系統で確保が可能な場所

(4) 群衆の混乱による影響がない場所

(5) 通信障害が少ない場所

3 応急救護所で行う活動内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 応急救護所とわかるよう明示

(2) トリアージシート等により重症度を分類し、その区域を明示

(3) 傷病者の搬送に支障が生じない場所に搬送位置を設定

(4) 傷病者の応急処置及び救命処置

(5) 応急救護所指揮者の下、現場最高指揮者と連絡

4 応急救護所指揮者は、必要に応じて現場最高指揮者に増員要請するものとする。

5 応急救護所指揮者は、トリアージ指揮者、医師又は看護師と協力し、医療機関への搬送順位を協議するものとする。

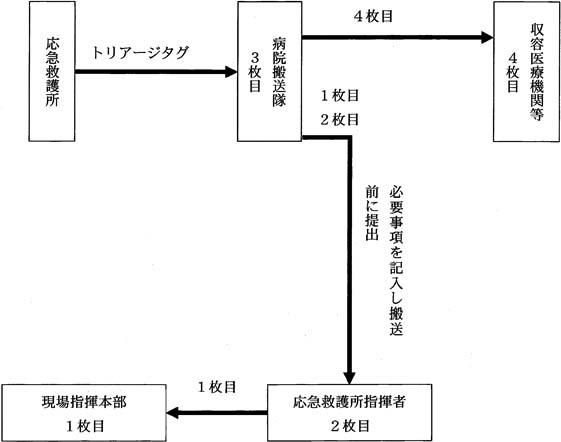

7 トリアージタグの処理は、別表第3に示す順序で行うものとする。

(救急小隊の任務)

第11条 救急小隊は、傷病者を医療機関へ搬送するものとする。

2 各救急小隊の隊員により別の救急小隊を編成できる場合は、現場最高指揮者の判断により救急小隊を編成するものとする。

3 隊長は、現場において、応急救護所指揮者の指示により活動するものとする。

4 救急小隊は、応急救護所指揮者と連絡を密にし、傷病者の搬送にあたるものとする。

5 隊長は、トリアージタグに必要事項を記入するものとする。

6 傷病者を医療機関へ収容後、現場から傷病者を医療機関へ搬送する必要がある場合は、速やかに応急救護所へ引き返し、応急救護所の指揮者に医療機関収容状況等の情報について報告するものとする。

(報告及び広報)

第12条 現場指揮本部は、各小隊の小隊長から定期的に情報を取りまとめるものとする。

2 多数傷病者救急事故の傷病者に関する事項は、傷病者一覧表により記録するものとする。

3 現場最高指揮者は、拡声器等を活用して二次災害について住民へ注意を促すとともに、現場活動に支障がないよう広報するものとする。

4 報道関係者に対する広報は、対象災害の規模を考慮し、即報、中間及びまとめ等段階的に発表するものとする。

5 前項の場合において、混乱を招かないよう発表時刻の予告と発表場所を指定するものとする。

(訓練)

第13条 署長は、この規程の効率的な運用を図るため、多数傷病者救急事故発生時の訓練を年1回実施するよう努めるものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 宮津与謝消防組合大規模救急業務規程(平成3年消本訓令甲第3号)は廃止する。

附則(令和6年消本訓令甲第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

別表第2(第10条関係)

〈二次トリアージ(PAT法)〉

第一段階:生理学的評価 | |

意識 | JCS2桁以上 |

呼吸 | 9回/分以下、30回/分以上 |

脈拍 | 120回/分以上、50回/分未満 |

血圧 | 収縮期血圧90未満、200以上 |

SpO2 | 90%未満 |

その他 | ショック症状 低体温(35℃以下) |

注)心肺停止であれば治療対象外(0)に分類する。 | |

第二段階:解剖学的評価 |

開放性頭蓋骨・陥没骨折 外頸静脈の著しい怒張 頸部又は胸部の皮下気腫 胸郭動揺、フレイルチェスト 開放性気胸 腹部膨隆、腹壁緊張 骨盤骨折(骨盤の動揺、圧痛、下肢長差) 両側大腿骨骨折 四肢の切断 四肢麻痺 穿通性外傷 デグロービング損傷 15%以上の熱傷、顔面気道熱傷の合併等 JPTECの観察項目に準拠 |

第三段階:受傷機転による対応 | |

評価など | 傷病状態及び病態 |

受傷機転 | 体幹部の挟圧 1肢以上の挟圧(4時間以上) 爆発 高所墜落 異常温度環境 有毒ガス発生 汚染(NBC) |

第四段階:要配慮者等に対する対応 |

乳小児 高齢者 妊婦 障害者 慢性基礎疾患 旅行者 |

別表第3(第10条関係)

トリアージタグの流れ